Die Ökologisierung des öffentlichen Vergabewesens

Zur Erbringung seiner umfassenden Leistungen tritt der österreichische Staat auf vielen Märkten als Nachfrager auf. Dabei sind praktisch alle Güterbereiche umfasst – von Büromaterial, IT-Dienstleistungen, Bauaufträge bis hin zu Lebensmitteln – und in einigen Märkten dominiert der Staat sogar als weitaus größter Nachfrager (z.B. im Tiefbau oder bei medizinischen Beschaffungen).

Neben der ausschließlichen Befriedigung des öffentlichen Bedarfes wird das öffentliche Beschaffungswesen zusehends als Vehikel zur Erreichung von anderen wirtschaftspolitischen Zielen wie Regionalität, Ökologie oder auch sozialen Aspekten gesehen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen dabei aktuell besonders Ziele in puncto Treibhausgasreduktion an Gewicht, was sich auch in der Neufassung des Aktionsplans für nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe) zeigt. Dieser sieht zumindest für die Bundesebene sehr konkrete ökologische Beschaffungsvorgaben vor, welche spezifisch für einzelne Güter- und Leistungsbereiche definiert wurden.

In einer von AK Niederösterreich und AK Wien beauftragten Studie1 wurde daher nun erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme vorgenommen, um die Rolle des öffentlichen Vergabewesens für eine klimaneutrale Produktions- und Lebensweise zu untersuchen. Im nachfolgenden Beitrag werden einige Kernergebnisse der Studie kondensiert.

Rechtliche Verpflichtung und gleichzeitig viel Gestaltungsspielraum

In Österreich sind öffentliche Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich dazu verpflichtet, ökologische Aspekte bei Beschaffungen zu berücksichtigen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Bundesvergabegesetz und, speziell für Bundesbehörden, aus dem Aktionsplan für nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe).

Der rechtliche Handlungsspielraum für öffentliche Auftraggeber bei der Einbeziehung ökologischer Aspekte ist dennoch beträchtlich. Es existiert ein umfassender EU Kriterienkatalog, der bei der rechtskonformen Implementierung ökologischer Kriterien unterstützt. Die Palette der möglichen Kriterien erstreckt sich von technischen Spezifikationen über Zuschlagskriterien bis hin zu Auswahlkriterien und Vertragserfüllungsklauseln. Aufgrund sektorspezifischer Unterschiede erfordert dies grundsätzlich einen produktbezogenen Ansatz.

Internationale Best Practices zeigen, dass durch geschickte und innovative Nutzung dieses Handlungsspielraums ein ökologischer Mehrwert bei öffentlichen Beschaffungen realisiert werden kann. Allen analysierten Beschaffungsprojekten ist gemeinsam, dass eine sorgfältige Vorbereitung, eine projektspezifische Abstimmung der ökologischen Vergabekriterien und eine enge Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unerlässlich sind. Um das optimale Nachhaltigkeitsniveau zu erreichen, sollten vorzugsweise nur funktionale Anforderungen und technische Rahmenbedingungen festgelegt werden, um den Bietern größtmögliche Flexibilität für die Entwicklung experimenteller Lösungen zu ermöglichen.

Volkswirtschaftlich bedeutsam mit starker Konzentration auf einige Güterbereiche

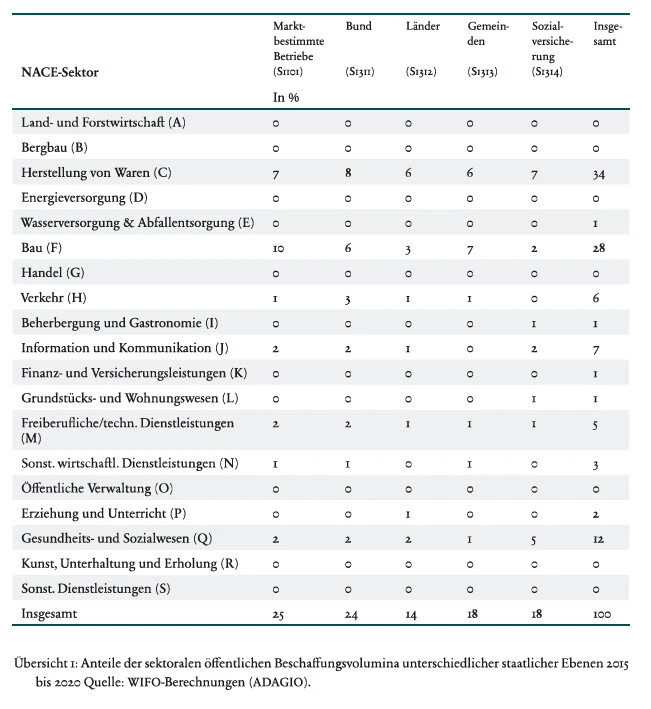

Mit einem durchschnittlichen Beschaffungsvolumen von 67 Mrd.€ bzw. 180/o des BIP in den Jahren 2015 bis 2020 ist der Staat ein bedeutender Akteur in der österreichischen Wirtschaft. Das Gesamtvolumen verteilt sich auf Bund (24°/o), Länder (140/o) und Ge- meinden (18 0/o). Neben den Gebietskörperschaften spielen auch ausgegliederte Unter- nehmen (25 0/o des Gesamtvolumens) und die Sozialversicherungen (180/o des Volumens) eine wichtige Rolle im Beschaffungsbereich.

Die Detailergebnisse basierend auf dem synthetischen Vergabedatensatz der Studie zeigen, dass die öffentliche Beschaffung vor allem im Bauwesen (NACE F) und in ver chiedenen Bereichen der Warenherstellung (NACE C) stark vertreten ist. Wie in Übersicht I dargestellt, repräsentiert der Bau knapp 30 % des Beschaffungsvolumens, was die große Hebelwirkung des Staates in diesem Bereich illustriert. Bei den Dienstleistungen entfallen etwa 10 % auf Gesundheitsleistungen (Q86), knapp 6 % auf lnformation und Kommunikation (]62) und 5 % auf den Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen (H49). Insgesamt zeigen die Auswertungen damit, dass die öffentlichen Beschaffungen eine volkswirtschaftlich bedeutsame Größe darstellen, deren Hebelwirkung jedoch auf einige spezifische Sektoren konzentriert ist.

Die Analyse macht auch sichtbar, dass die öffentliche Beschaffung durchaus breit gestreut über die unterschiedlichen Gebietskörperschaften passiert. Der Bund hat zwar mit 24 %den größten Anteil, Länder und Gemeinden repräsentieren mit 14 % und 18 % dennoch ebenfalls beträchtliche Volumina. Auch die Sozialversicherungen sind mit 18 % der Ausgaben zu berücksichtigen. Neben den Gebietskörperschaften zeigen die Auswertungen jedoch auch, dass außerhalb der öffentlichen Budgets große Teile der Beschaffungsaktivitäten auf ausgegliederte öffentliche Unternehmen entfallen. Mit 25 % repräsentieren diese rund ein Viertel des Gesamtbeschaffungsvolumen.

Große Emissionseinsparungspotentiale entlang der Wertschöpfungskette

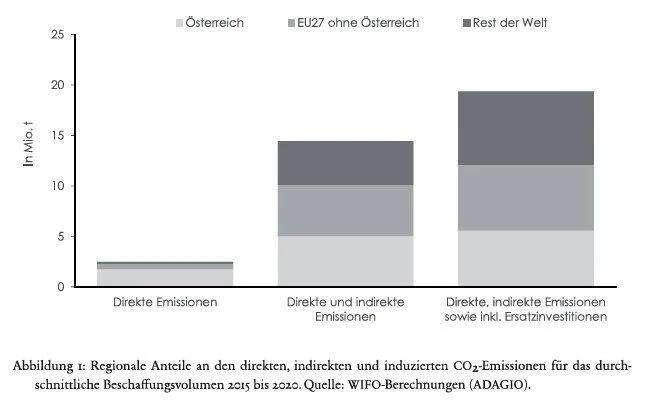

Bei der Analyse des ökologischen Fußabdrucks der öffentlichen Vergaben zeigt sich, dass die Vorleistungen entlang der Wertschöpfungskette besondere Bedeutung haben. Wie die hellgrauen Balken in Abbildung I verdeutlichen, summieren sich die C02-Emissionen der öffentlichen Beschaffung in Österreich auf etwa 6 Mio. Tonnen, was rund 8% der nationalen Gesamtemissionen entspricht. Wenn man weltweite Lieferketten berücksichtigt dargestellt durch den gesamten dritten Balken, steigt dieser Wert auf etwa 19,4 Mio. Tonnen globale C02-Emissionen durch die öffentliche Beschaffung. Die Schätzungen zeigen, dass der Großteil der C02-Emissionen in Österreich entlang der Wertschöpfungskette entsteht und nicht direkt bei den beauftragten Unternehmen.

Die Branchen mit den höchsten Anteilen am Beschaffungsvolumen sind auch für einen Großteil der Emissionen verantwortlich: Die Warenherstellung und Bauprojekte tragen zu 43 % bzw. 31 % der ausgelösten globalen Emissionen bei. Die Warenherstellung weist zudem mit nur 10 % die geringsten inländischen Anteile an den globalen Emissionen auf, hauptsächlich aufgrund hoher Importquoten von Sachgütern und ei nem beträchtlichen Anteil importierter Vorleistungen in der Herstellung von inländischen Gütern.

Aufgrund der starken Außenhandelsverflechtungen Österreichs besteht nur eine schwache Verbindung zwischen den in Österreich nachgefragten Produkten und den hier entstehenden Emissionen. Von den geschätzten Gesamtemissionen der öffentliche Beschaffung iHv. 19,4 Mio. Tonnen entfällt damit der Großteil auf Importe von Gütern aus anderen EU-Ländern (34%) und Drittstaaten (37%). Dies bedeutet, dass Maßnahmen zur Reduzierung des C02-Fußabdrucks der öffentlichen Beschaffung nur teilweise in der österreichischen C02-Bilanz sichtbar werden. Umgekehrt könnten ähnliche Maßnahmen in Ländern, die wichtige Handelspartner Österreichs sind, erhebliche Auswirkungen auf den österreichischen CO2-Ausstoß haben. Dieses spezielle Setting zeigt, dass neben nationalen Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen eine koordinierte europäische Vorgehensweise sinnvoll ist. Eine abgestimmte Politik zur Ökologisierung der Beschaffung auf europäischer Ebene könnte dazu beitragen, externe Effekte zu internalisieren und Verzerrungen im Binnenmarkt einzuschränken.

Da die Modellergebnisse eindeutig zeigen, dass Vorprodukte einen erheblichen Teil des C02-Fußabdrucks ausmachen, sollte die Wertschöpfungskette verstärkt in den Blick genommen werden. Daher wäre es sinnvoll, Beschaffungskriterien stärker darauf aus zurichten, die verwendeten Inputs oder Materialien zu beeinflussen. Die genaue Ausgestaltung ökologischer Kriterien hängt stark von der jeweiligen Produktgruppe ab. Konkrete Materialanforderungen, wie beispielsweise die Verwendung von Niedrigtemperaturasphalt im Straßenbau, können direkt in die Leistungsbeschreibung oder als Teil der Zuschlagskriterien in der Beschaffung integriert werden. Ein Beispiel für be währte Praxis ist die C02-Performance Ladder wie in den Niederlanden praktiziert, bei der ein Zertifizierungssystem eine zentrale Rolle spielt und speziell für die Berück ichtigung von C02-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette als effektiver Ansatz betrachtet werden kann.

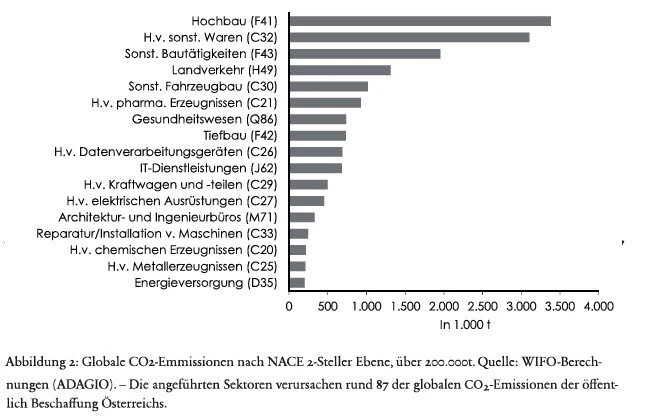

Fokus auf einzelne Produktgruppen notwendig

Ein Fokus auf bestimmte Produktgruppen könnte die größte Hebelwirkung erzielen. Einige wenige Beschaffungsgruppen sind für einen Großteil der C02-Gesamtemissionen verantwortlich (siehe Abbildung 2). Das Bauwesen allein trägt etwa 30% der Emissionen bei. Andere bedeutende Beiträge kommen aus den Bereichen Herstellung von sonstigen Waren (C32), Lagerung und Verkehr (H49) sowie Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen (C21). Insgesamt tragen die einzelnen Sektoren der Sachgütererzeugung etwa ein Drittel der Gesamtemissionen bei.

Die Ergebnisse der Studie sprechen klar für einen fokussierten Ansatz auf bestimmte Produkte und Sektoren bei der Entwicklung von Strategien zur Reduzierung des C02- Fußabdrucks der öffentlichen Beschaffung. Sowohl europäische Initiativen für ökologische Beschaffung als auch der österreichische Aktionsplan für nachhaltige öffentliche Beschaffung (naBe-Aktionsplan) verfolgen grundsätzlich einen produktspezifischen Ansatz. Diese Strategien sind jedoch breiter angelegt, da Klimaaspekte nur eine von mehreren Nachhaltigkeitsdimensionen sind, und sie sehen im Allgemeinen keine Priorisierung vor. Die hier vorgestellten Studienergebnisse legen jedoch nahe, dass eine noch stärkere Fokussierung auf bestimmte Produkte und Dienstleistungen sinnvoll ist, da die Hebelwirkung im Hinblick auf den C02-Fußabdruck in verschiedenen Beschaffungsbereichen erheblich variiert.

Anmerkungen

1 Der vorliegende Beitrag basiert zu wesentlichen Teilen auf der WIFO-Monographie „Die Rolle des öffentlichen Vergabewesens für eine klimaneutrale Produktions- und Lebensweise~ welche von AK Niederösterreich und AK Wien beauftragt wurde. Nähere Details zur Studie und der Volltext sind unter dem folgenden Link verfügbar: https://www.wifo.ac.at/pubma-datensaetze?detail-view=yes&publikation_id=7o6o1.